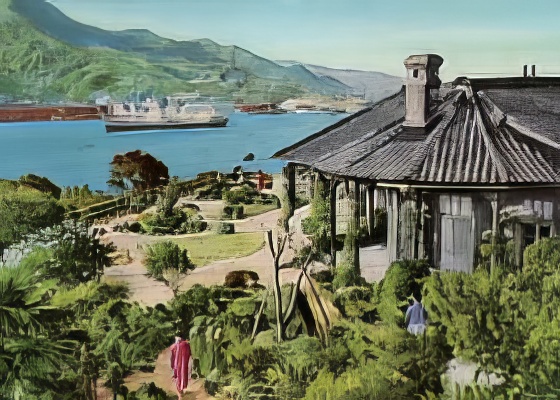

1859年、長く続いた鎖国時代に終わりを告げました。

安政の開国に合わせて続々とやってくる外国人の為に、

南山手、東山手地区は「外国人居留地」として造成されました。

東山手は主に学校や領事館などが建てられ、

南山手は洋風住宅や教会などが佇む優雅な多国籍居住地へと発展しました。

この南山手秘話ではグラバーやグラバー園に限らず

南山手の様々な人物やエピソードを紹介していきます。

Stories

-

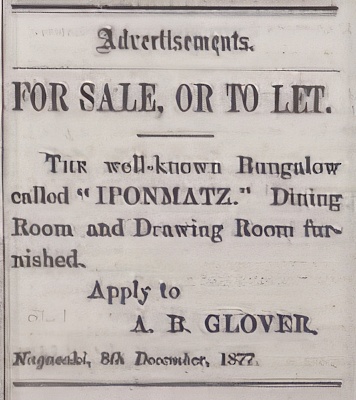

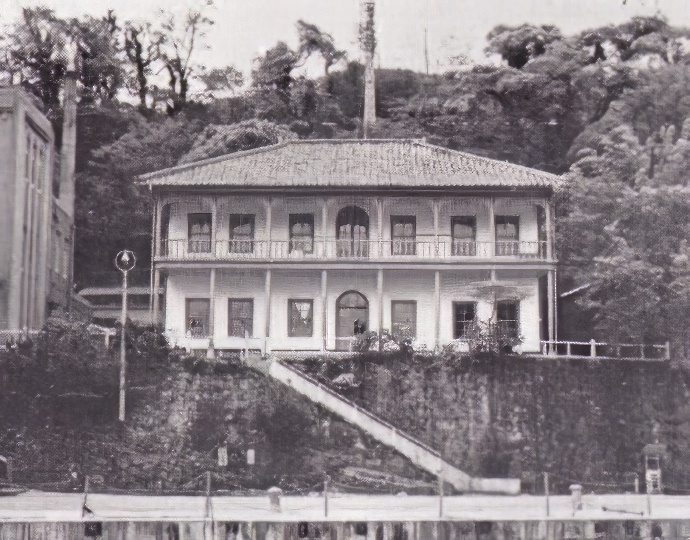

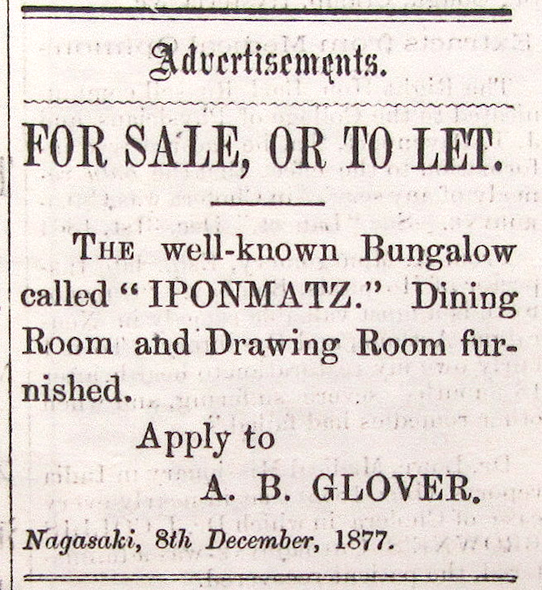

Story 1 一本松の邸宅

-

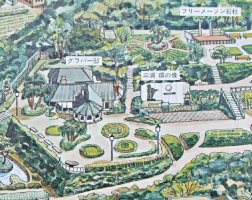

Story 2 グラバー園に移築されたフリーメイソン・ロッジの門柱

-

Story 3 グラバー園とヒッチコック監督~知られざる接点

-

Story 4 キリン、狛犬とグリフィン

-

Story 5 南山手の「バブーシュカ」

-

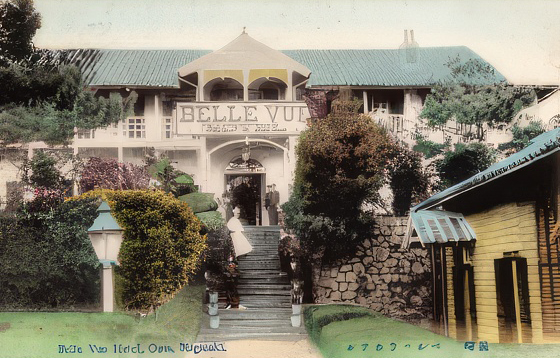

Story 6 長崎最初の高級ホテル「ベル・ビュー・ホテル」

-

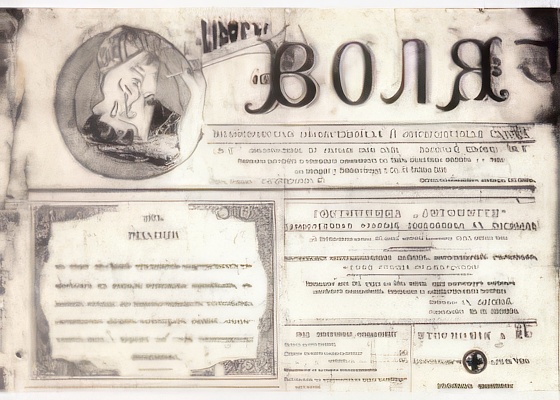

Story 7 ロシア語新聞「ヴォーリヤ」

-

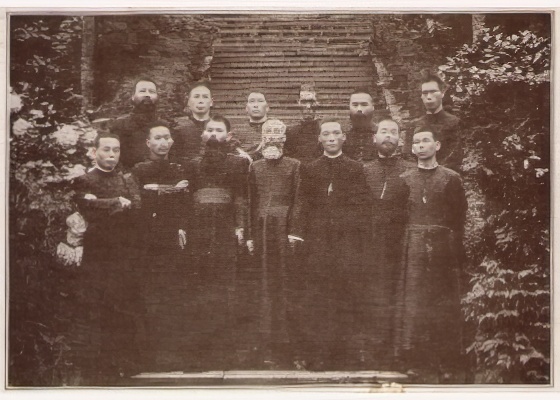

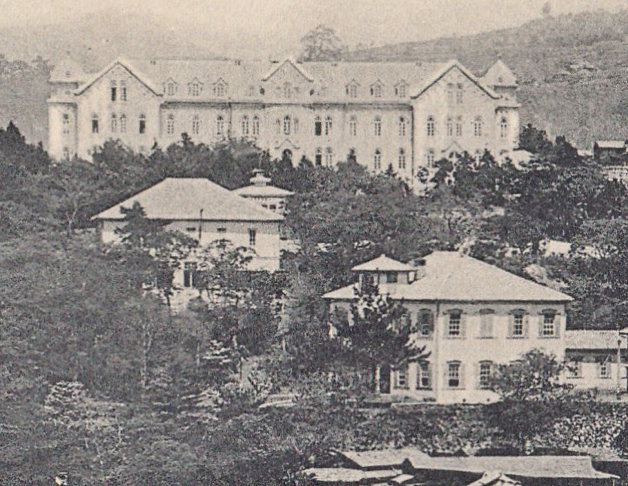

Story 8 南山手とミッション・スクール

-

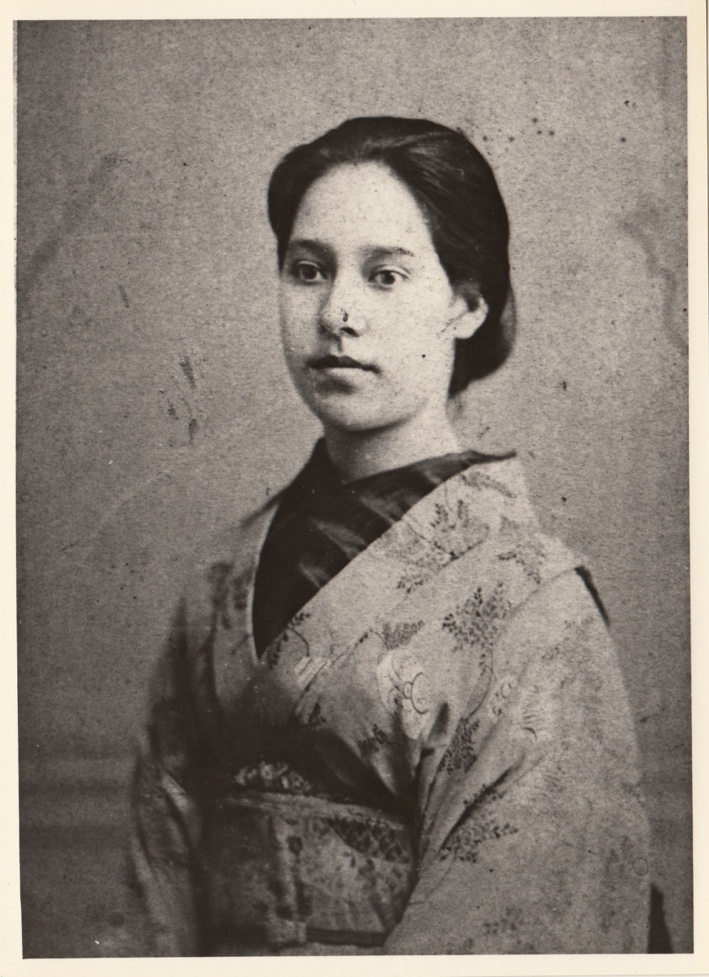

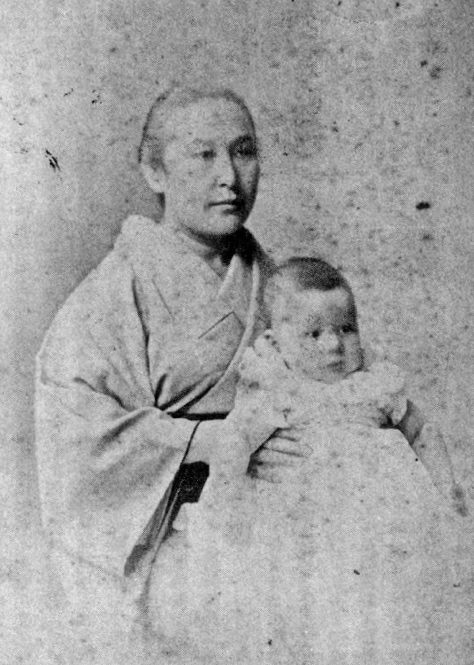

Story 9 福田サトの運命

-

Story 10 旧ウォーカー住宅の知られざる過去

-

Story 11 国宝・大浦天主堂について

-

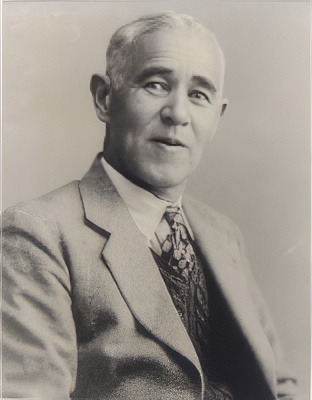

Story 12 ロバート・ウォーカー二世(1882-1958)について

-

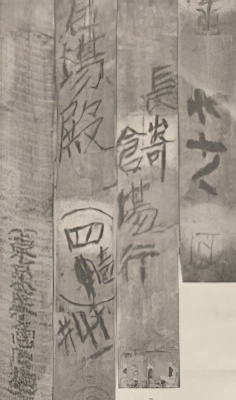

Story 13 日本初の電報局

-

Story 14 長崎のデ・スーザ家

-

Story 15 「リンゲル液」と長崎

-

Story 16 愛犬の墓

-

Story 17 マダム・バタフライ・ハウス

-

Story 18 ジョルダン夫人と西洋音楽の普及

-

Story 19 日本最初の領事館

-

Story 20 グラバーはスコットランド人だった

-

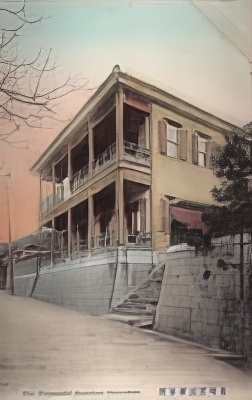

Story 21 クリフ・ハウス・ホテル物語

-

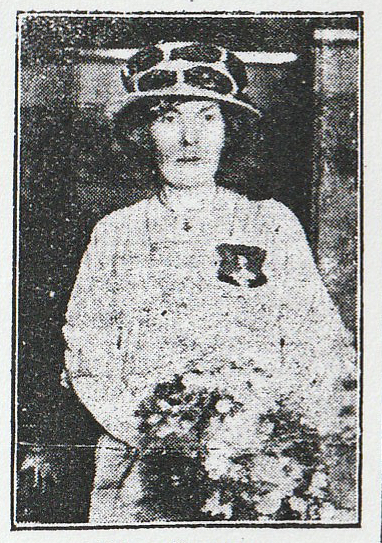

Story 22 南山手の貴婦人、シャーロット・ウォーカー

-

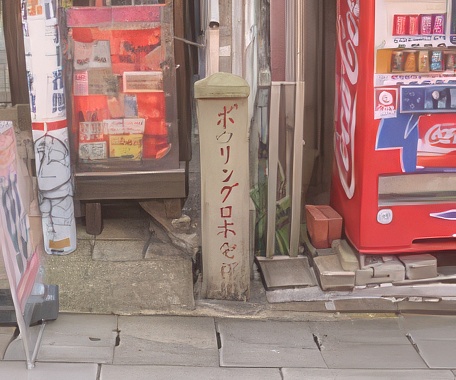

Story 23 日本初のボウリング場

-

Story 24 旧グラバー住宅の運命

-

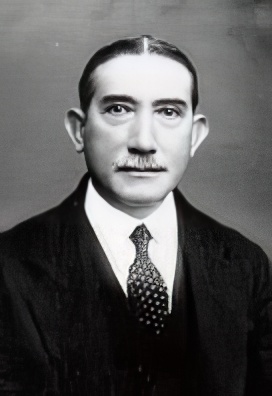

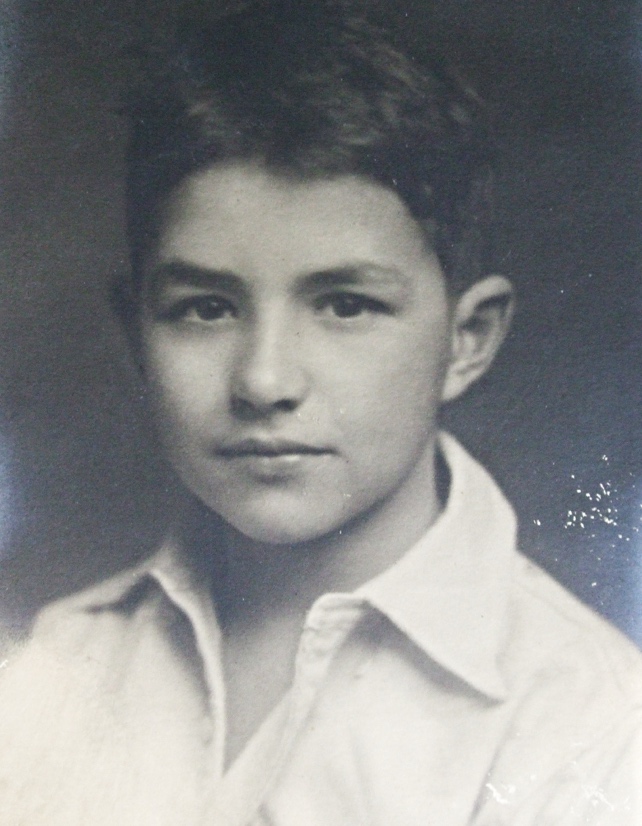

Story 25 悲運の倉場富三郎

-

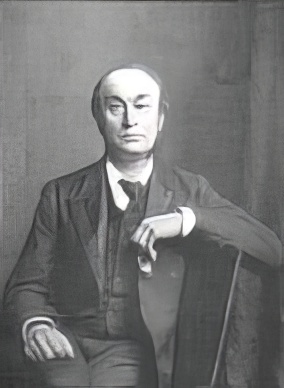

Story 26 晩年のフレデリック・リンガー

-

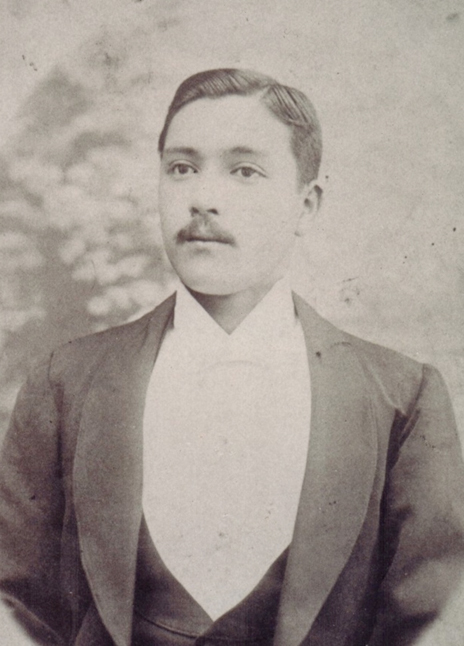

Story 27 美男子のリンガー兄弟

-

Story 28 ロシア領事館の面影

-

Story 29 江頭邸かつての主

-

Story 30 ウォーカー邸の防空壕

-

Story 31 ウォーカー氏の平和主義

-

Story 32 リンガーの搾乳場

-

Story 33 フューレ神父の帰国理由

-

Story 34 悲運のリナ・リンガー

-

Story 35 長崎伝統芸能館の秘話

-

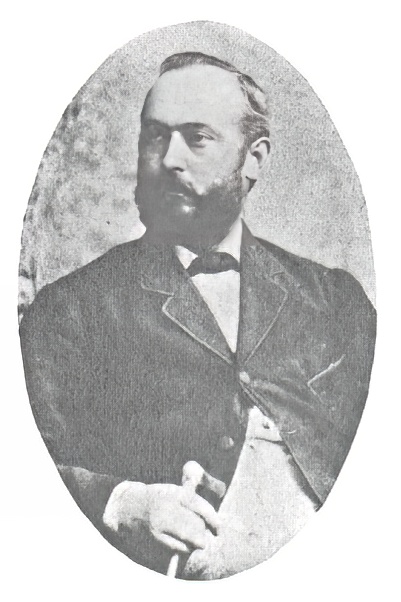

Story 36 最初のフランス領事

-

Story 37 日本初のダイナマイト実演

-

Story 38 ウィルソン・ウォーカー2世の決断

-

Story 39 夢の南山手12番地

-

Story 40 南山手乙9番館の真実

-

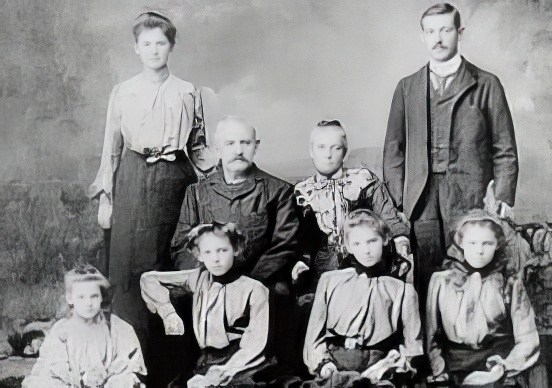

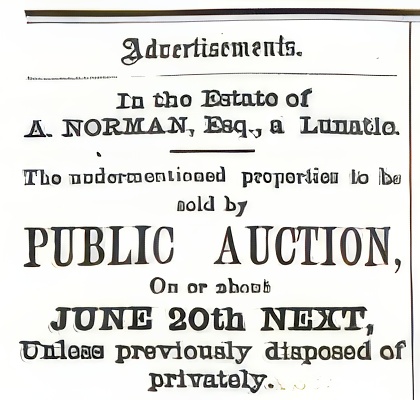

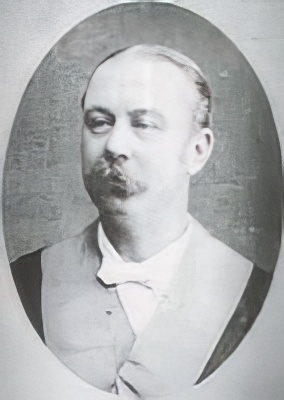

Story 41 狂人のアーサー・ノーマン

-

Story 42 キリンとグリフィン

-

Story 43 炭坑技師の急逝

-

Story 44 忘れられた初代所長

-

Story 45 最後の大型レンガ倉庫

-

Story 46 日本初期の西洋芝生

-

Story 47 旧リンガー住宅と戦争

-

Story 48 十六番館の昨今

-

Story 49 ツル夫人はどこの人?

-

Story 50 旧グラバー住宅は住宅

-

Story 51 蝶々夫人ゆかりの地

-

Story 52 忘れられた「異人館」

-

Story 53 ウィリアム・オルトと岩崎弥太郎

-

Story 54 旧レスナー邸の風景

-

Story 55 旧グラバー住宅の秘宝

-

Story 56 旧リンガー住宅を建てた人

-

Story 57 グラバー園の共同水栓

-

Story 58 たった一人のひ孫

-

Story 59 雨森病院

-

Story 60 南山手の誕生

-

Story 61 ナガサキ・ボーリング・クラブ

-

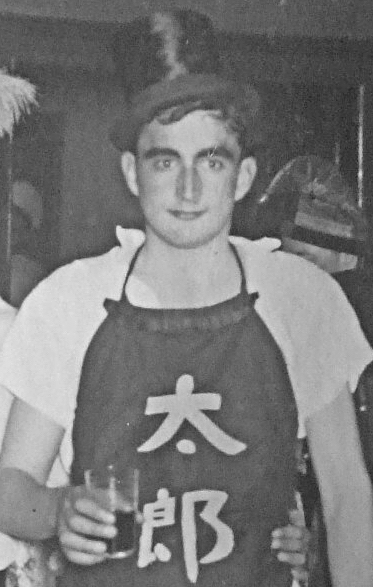

Story 62 昭和10年のガーデン・パーティー

-

Story 63 南山手の残像

-

Story 64 旧オルト住宅の噴水

-

Story 65 忘れられたフランス人医師

-

Story 66 アルシディー・リンガーの離日

-

Story 67 三浦環像

-

Story 68 隠し部屋は「都市伝説」

-

Story 69 古賀野富子と十六番館

-

Story 70 球技ペタンクの発祥地

-

Story 71 南山手の貴婦人、カロリーナ・リンガー

-

Story 72 幻の門柱

-

Story 73 アルミロ・デ・スーザを偲ぶ

-

Story 74 旧三菱第2ドックハウス

-

Story 75 グラバー住宅三度の危機

-

Story 76 フレデリック・リンガーが嫌った編集長

-

Story 77 バーフ夫人の無銭旅行

-

Story 78 旧スティール・アカデミー

-

Story 79 川南工業と旧オルト住宅

-

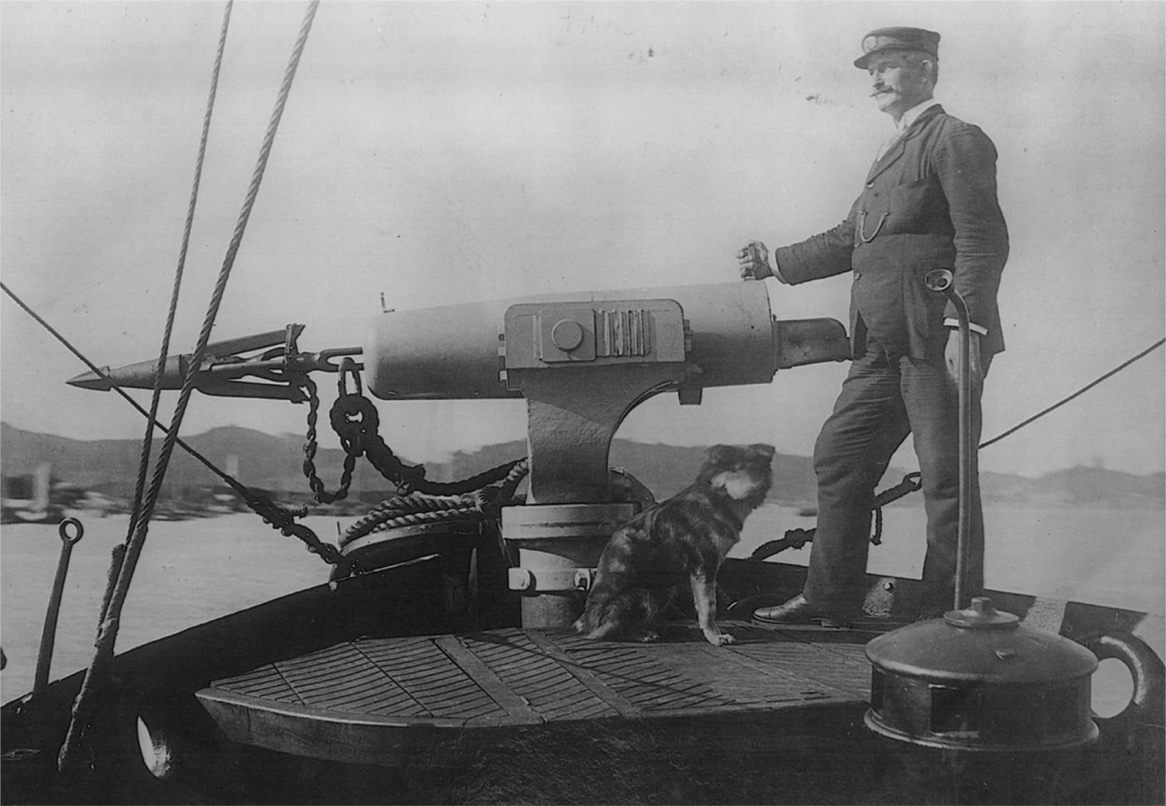

Story 80 捕鯨船の砲手

-

Story 81 戦後の南山手甲10番地手

-

Story 82 南山手乙27番地の秘話

-

Story 83 謎のハナ・グラバー・ベネット

-

Story 84 大浦天主堂のステンドグラス

-

Story 85 マイケル・リンガーの悲しみ

-

Story 86 マリア園の昨今

-

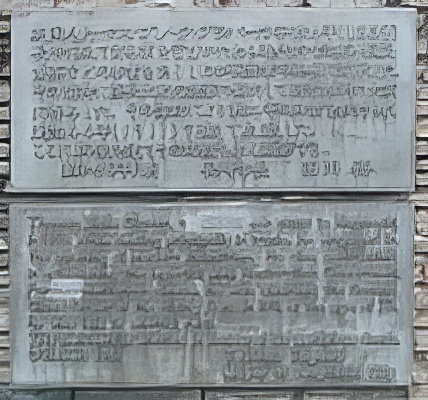

Story 87 ヨルダン氏の墓碑

-

Story 88 グラバー図譜

-

Story 89 三浦環と旧オルト住宅

-

Story 90 トーマス・グラバーの大砲

-

Story 91 シドニーとアイリーンの結婚

-

Story 92 ジョン・フィンドレーと自動車

-

Story 93 中野ワカを巡って

-

Story 94 ブラックバーン家の悲劇

-

Story 95 エドワード・パードン夫妻の物語

-

Story 96 初期の私設電話回線

-

Story 97 写真の真相

-

Story 98 ヴァーニャ・リンガーの運命

-

Story 99 ウィリアム・ウェントワースとミキ夫人

-

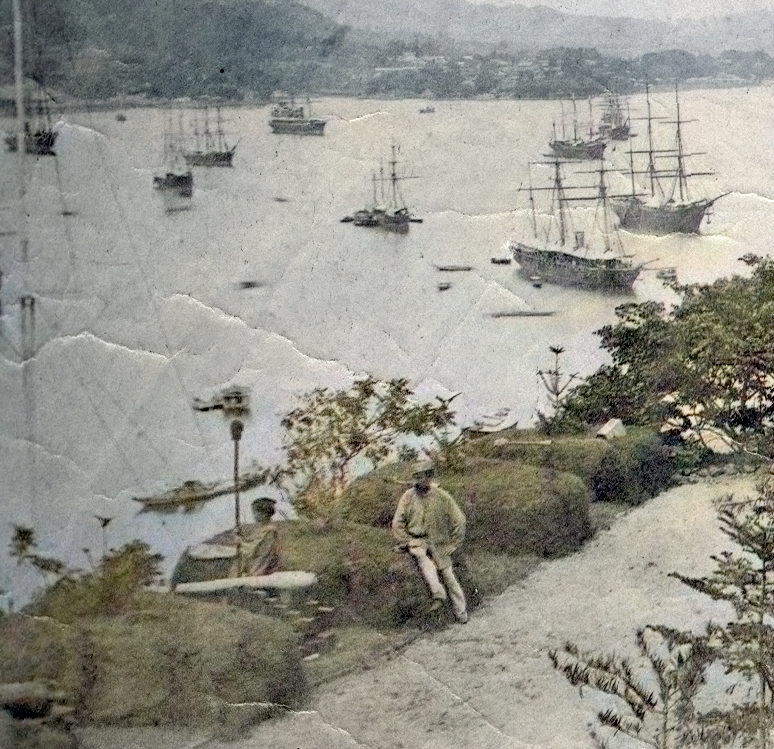

Story 100 長崎港を眺めて

リーフレットのダウンロード

-

園内マップ

ダウンロード(.pdf) -

総合案内

ダウンロード(.pdf)